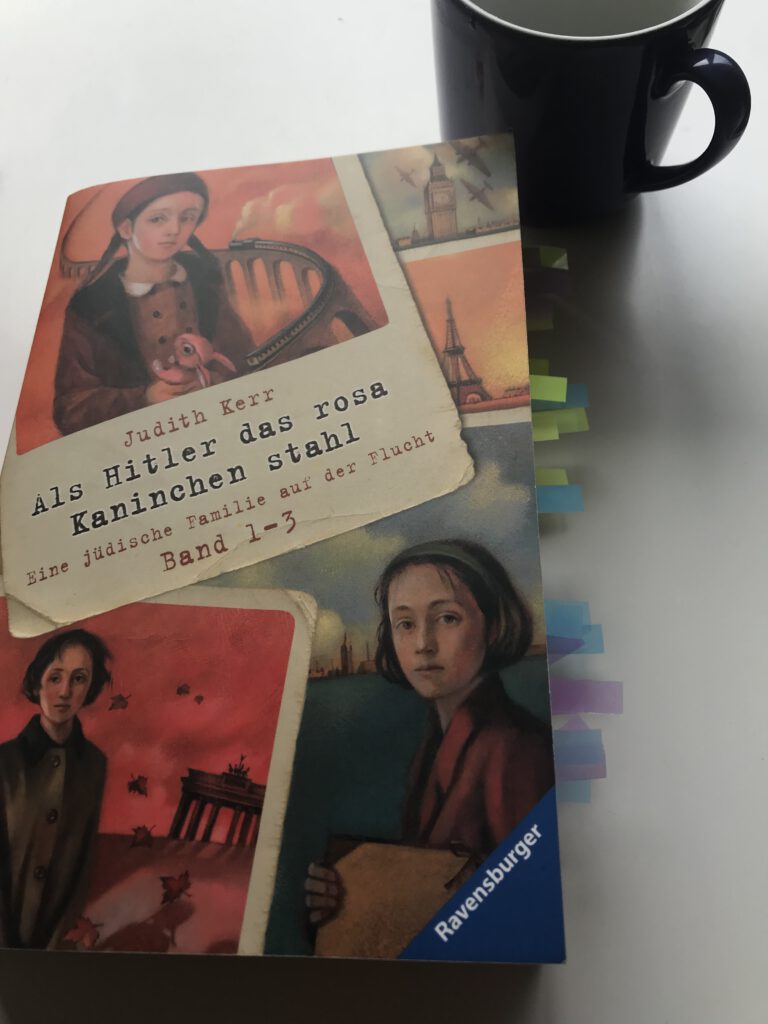

Endlich gelesen! Das Buch ist ein Standardwerk der Jugendliteratur und ein Klassiker der Emigrantenliteratur. Es wurde 1974 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Tief berührt habe ich es zugeklappt. Erzählt wird die Geschichte einer jüdischen Familie auf der Flucht vor den Nazis. 1933, kurz vor der Machtergreifung Hitlers, flieht die neunjährige Anna mit ihrem Bruder Max, ihrer Mutter und ihrem Vater, dem berühmten Theater- und Literaturkritiker Alfred Kerr, in die Schweiz. Mitnehmen können sie so gut wie nichts; Anna, die sich zwischen zwei Stofftieren entscheiden muss, wird ihr zurückgelassenes rosa Plüschkaninchen später schmerzlich vermissen.

Auch in der Schweiz bekommt die Familie den wachsenden Antisemitismus zu spüren, der Vater findet keine Arbeit, die Mutter tut sich mit den Anforderungen des Alltags extrem schwer. Die Kinder fassen besser Fuß, doch nach einiger Zeit beschließen die Eltern, nach Paris zu ziehen, in der Hoffnung, in Frankreich bessere Berufsaussichten zu haben. Von dort aus geht es nach England, aber die Lebensbedingungen für die Familie bleiben extrem schwierig. Die ständigen Ortwechsel machen Anna zu schaffen, sie möchte sich nicht wie ein Flüchtling vorkommen. Doch im Zusammenhalt der Familie findet sie immer wieder Trost und Kraft. Als Anna und Max zunehmend erwachsener werden, kehren sich die Verhältnisse innerhalb der Familie langsam um. Die Kinder fühlen sich als Engländer, sie kommen immer besser mit dem Leben klar, während die Eltern sich nie richtig heimisch fühlen und am harten Alltag und der Geldknappheit zunehmend verzweifeln.

Da der Roman aus Sicht der (zu Beginn) neunjährigen Anna geschrieben ist, ist er locker und leicht zu lesen. Und mit einer Prise Humor geschrieben. So beschwert sich der Vater, dass die von Hitler auf ihn gesetzte Kopfprämie viel zu niedrig sei – er sei doch sicherlich mehr wert. Als die Bomben zu jeder Tages- und Nachtzeit auf London fallen und es sinnlos wird, Luftschutzkeller aufzusuchen, die Lage also immer dramatischer wird, beschreibt Anna, wie sie und ihre älteren Kolleginnen Schutz suchen: „Miss Potters fest bespanntes Hinterteil ragte an der einen Seite unter der Tischplatte hervor und Miss Clinton-Browns Riesenfüße an der anderen. Nur Mrs Riley gelang es immer – dies war vielleicht die Folge ihres früheren akrobatischen Trainings – ihren ganzen Körper unterzubringen.“

Leicht zu lesen und dennoch so gehaltvoll. Es geht um Flucht und Vertreibung, Diskriminierung und Ausgrenzung, um die Schrecken des Naziregimes, um Bombennächte und die ständige Angst vor dem Tod. Wir alle haben sicher sehr viel Literatur zu diesen Themen gelesen. Die Perspektive der jungen Anna macht es jedoch besonders, denn es geht auch um das Erwachsenwerden in einer unglaublich schwierigen Zeit.

PS/ Ich habe Band 1-3 gelesen. Band 1: Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Band 2: Warten bis der Frieden kommt. Band 3: Eine Art Familientreffen.